契約書に「割印」は必要?割印の効力と正しい押し方とは

文書を複数枚重ねてずらした部分に押印する「割印」。割印は契約書の中でたびたび用いられますが、その必要性はどこにあるのでしょうか。本記事では、割印とは何か、どのようなシーンで使われるのか、さらに割印の押し方、割印の効力や必要性について詳しく解説していきます。

割印とは?割印の読み方

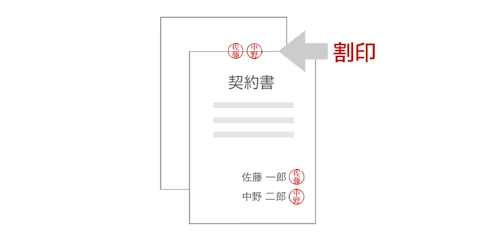

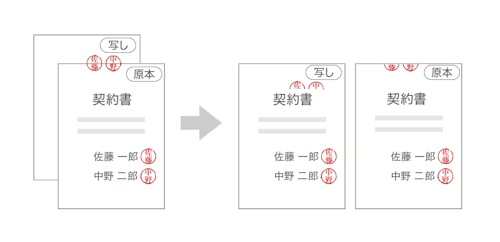

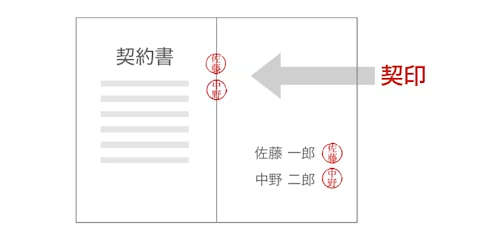

割印は「わりいん」と読み、2部以上の契約書を重ねてずらした部分に押印することを指します。割印の役割は、契約の当事者間で同じものを保管する、あるいは原本と控えとしての関連性や同一性を証明するものとして、非改ざん性を示す効果があります。割印は「かついん」と読み間違えられることもありますが、正しい読み方を覚えておきましょう。また、割印と混同しやすい印鑑として、「契印(けいいん)」があります。契印は契約書の見開きに契約の当事者間である甲乙の両者が1箇所ずつ押印するものです。

【参考】 契印とは?割印との違いや正しい押し方を解説! 割印は、署名・押印時に使用した印鑑と同じものを使うのが一般的です。3部以上の契約書を作成し、割印を押す場合は、縦長の印鑑が使用されることもあります。ハンコ専門店などでは、割印専用の縦長印鑑も売られています。

割印は省略できる?契約書への割印の必要性

割印の必要性は、前述した通り契約書の同一性や非改ざん性を示すというところにあります。しかし本来、契約はその内容を示して締結を申し入れることに対して、相手方が承諾した時に成立するとしています(民法第522条)。そのため、割印がなくても契約書の法的効力には変わりはありません。民法上では意思表示をした時点で「契約」が締結されるため、割印には法的拘束力がなく、割印の有無に関わらず民法上は契約が成立することになります。 【参考】民法第522条

割印の正しい押し方と位置とは?

契約書に割印を押す場合

契約書の割印は、慣習的に契約書の上部に押印することが多くなっています。甲乙の順番についても、法的な決まりはありませんが「左が甲、右が乙に押印する」というのが一般的です。 収入印紙が貼り付けられている場合 契約書が課税文書にあたる場合は収入印紙を貼り付けて、印紙と紙面の境に割印(印紙税法上は「消印」と言います)を押します。2部以上作成する場合、原則、すべての契約書に対して収入印紙の貼付が必要になり、収入印紙は契約当事者がそれぞれ負担することになります。領収書の場合は、料金を受け取った側だけが割印を押印します。領収書を受け取る側は割印をする必要はありません。

【参考】 収入印紙に割印・消印が必要な理由とは?よくある失敗例や訂正方法も紹介 3部以上の契約書に割印を押す方法

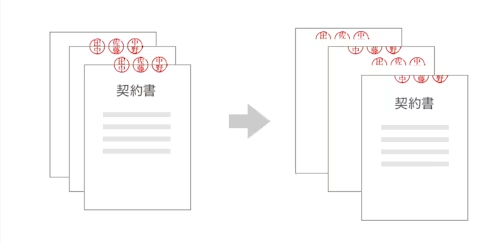

3部以上、3社間で割印を押す場合も、2箇所の割印を行います。3社間で最初に割印をする当事者は、他の2社が押すスペースを考えて、少し余裕を持たせてあげると良いでしょう。押す順番については「左が甲、真ん中が乙、右が丙の順番で押印する」というのが一般的です。

割印がうまく押せなかった場合は、別の箇所に改めて割印を押せば問題ありません。失敗してしまった割印に二重線や訂正印を押す必要はありません。

割印と関連し、間違いやすい印鑑の押し方

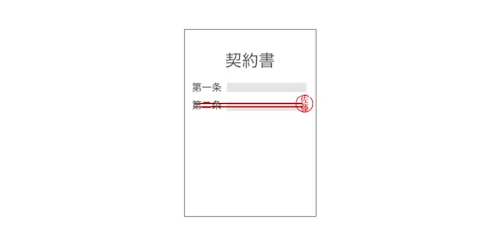

契印 契印(けいいん)とは、契約書が複数枚にわたる場合、両ページにまたがる形で押印することをいいます。契印はページの連続性を表し、抜き取り防止や差し替え防止の役割があります。一般的には契印の押す場所については、上部に甲が押し、下部は乙が契印を押すようにします。

消印 印紙税の課税対象となる文書に収入印紙を貼り付けた場合、その文書と印紙の彩紋にかけて判明に印紙を消さなければならない(印紙税法8条の2項)と定められています。この時に押印することを、消印(けしいん)といいます。収入印紙を貼り付ける際、再利用を防ぐためにも消印をする必要があります。消印と割印の違いは、収入印紙の再使用を防止するための押印です。一方、割印は2通以上文書にまたがって押印する時に使用します。収入印紙の場合は「消印」を利用するのがよいでしょう。 【参考】 国税庁 印紙税法8条2項

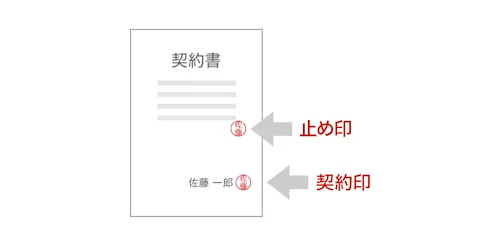

止め印 止め印(とめいん)とは、文書の最後に余白ができた時に「ここで文書が終わっている」ということを示すための押印です。文章を不正に書き足されることや、改ざんを防止する役割があります。契約印と同じ印を使用することが一般的とされています。押す場所は文書末尾のすぐ後ろです。文字にかかると訂正印と間違われる可能性もあるので注意が必要です。止め印は、契約者全員が押す必要はなく文書の作成者のみ押印すれば問題ありません。

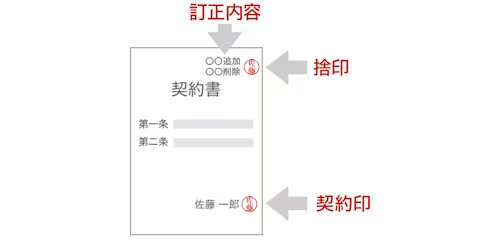

訂正印 訂正印(ていせいいん)とは、契約書に誤りがあった時や、誤字や間違いがあった時に書き直したり、加筆・削除したりする場合に二重線を引いて、二重線の上か二重線の横に押印するものです。訂正印は、契約書を再作成する手間が省けるとともに、訂正した箇所を相手に知らせることができます。

捨印 捨印(すていん)とは、文章の余白部分にあらかじめ押印しておき、誤りがあった場合のみ、捨印の横に訂正内容を書き足すことができるものです。契約書の誤りに対して、原本を保有する当事者が訂正印を押して修正することが一般的ですが、提出した本人が気づかなかった間違いが、原本を保有している側によって気づいた時に再度返送する手間を省くために利用されています。

電子契約なら割印は不要

契約書の製本や押印などの作業は、どうしても手間や時間がかかるものです。最近では、こうした製本や押印作業を軽減するべく電子化する動きも高まっています。ドキュサインの電子署名ソリューション「Docusign eSignature」では、世界180カ国以上で150万社以上に採用されており、契約書や同意書、承認・決裁を必要とする文書をデジタル化し、署名・捺印をスピーディに行うことができます。割印などを押印する手間からの解放にも貢献し業務の効率化を支援します。ドキュサインでは、30日間利用可能なお試しプラン(無料トライアル)を用意しています。まずは無料トライアルをご体験ください。

関連記事

契約の基礎知識2025年3月6日公開済み

契約の基礎知識2025年3月6日公開済み 契約の基礎知識2024年12月27日公開済み

契約の基礎知識2024年12月27日公開済みDXによる攻めの契約管理実践編(3)契約管理段階のDX

契約の基礎知識2024年12月7日公開済み

契約の基礎知識2024年12月7日公開済みDXによる攻めの契約管理実践編(2)契約締結段階のDX

契印とは?割印との違いや正しい押し方を解説!

DXによる攻めの契約管理実践編(3)契約管理段階のDX