契印とは?割印との違いや正しい押し方を解説!

紙の契約書が複数枚にわたる際、連続した1つの文書であることを証明するために用いられる「契印」。契印はどこに押印するべきなのか、迷ったことがある方も多いのではないでしょうか。契印には、ビジネスマナーとしてのルールも存在します。そこで本記事では、契印を押す目的や契印と割印の違い、正しい押し方について詳しく解説していきます。

契印とは?その意味と読み方、役割について解説

「契印(けいいん)」とは、契約書が複数枚にわたる場合、ページの見開き部分や袋とじ製本された契約書の表面、裏面、または両面に押印することです。契印には、複数枚にわたる契約書が正しく連続していることを証明する役割があります。これにより、抜き取りや差し替え、新しいページを追加するのを防止する効果があります。万が一、意図的に改ざんされた場合でも、視覚的に気付きやすくなります。 契印の上下がわからないという声がよく聞かれますが、一般的なルールとして、「甲」にあたる契約当事者が上、「乙」にあたる契約当事者が下に押印します。通常、契約書の冒頭部分にどちらが「甲」「乙」にあたるかの記載がありますが、お客様や委託者など立場が上になるのが「甲」、事業者や受託者など立場が下になるのが「乙」になることが多くあります。

契印で使用する印鑑は、署名で使用した印鑑(契約印)と同じものを使用します。法人の場合も個人の場合も、実印を使用するのが一般的ですが、認印でも効力に影響はありません。

契印の押し方・押す場所について

◾️ホッチキスで閉じられている場合

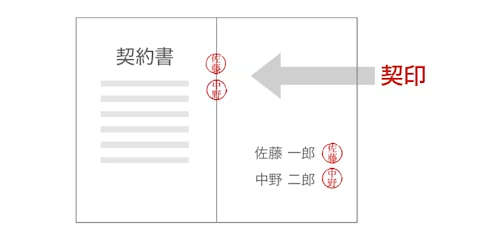

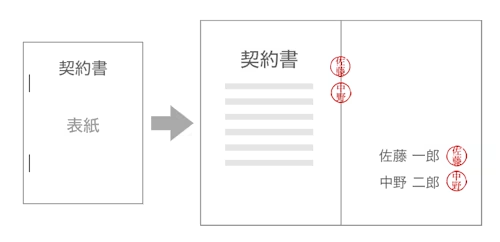

契約書がホッチキスで止められている場合、見開きのつなぎ目部分に契印を押します。甲乙の上下は契約書の「甲」の立場が上に印を押し、「乙」の立場は下に印を押します。ホッチキスで止めた場合は、すべてのページの見開き部分に印を押す必要があります。 ◾️袋とじ製本されている場合

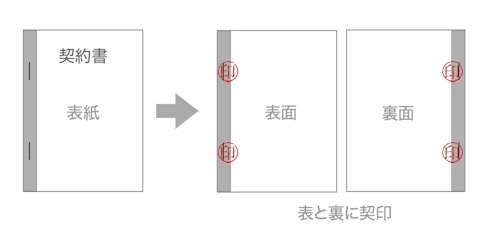

契約書が袋とじ製本されている場合は、表面(表紙)のみ、もしくは裏面のみ、または両面のいずれかに、製本テープと契約書本紙が重なる部分に押印します。契約書を製本するのに、市販の製本テープを使用するとスムーズに製本ができます。契約書の製本について、詳しくはこちらをご覧ください。 【参考】契約書の正しい製本の仕方ー効率化する方法や契印と割印の違いも紹介

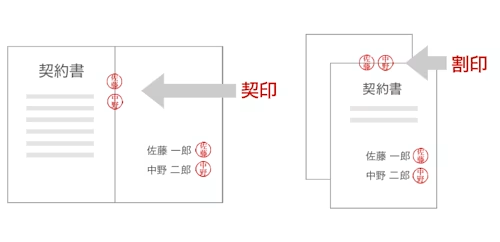

契印と割印の違い

契印と似たものに「割印(わりいん)」があります。契印は主に両ページの見開き部分に押すのに対して、割印は同じ契約書が複数枚にわたる場合に用いられ、契約書を複数枚重ねて少しずらした部分に押印します。割印は契約書に署名捺印したものと異なる印鑑でも問題ありません。割印の目的は、紙の契約書を当事者間で同じものを保管するとき、契約書の関連性や同一性を表す役割があります。ただし、割印がなくても契約書の法的効力に影響しません。

契印や割印を押印するのに、多くが捺印部分に段差ができてしまうので、境界部分の印影が欠けてしまって、うまく押すのが意外と難しく感じるはずです。きれいに押すポイントは、捺印マットを必ず下に敷きましょう。そして、段差が無くなるように下に1枚紙を敷いて、高さを合わせましょう。これにより、契印を鮮明に押すことができるでしょう。

また、区役所や市役所での手続きには印鑑が必要というイメージをお持ちの方もいるかもしれませが、ここ数年で地方自治体の脱ハンコは急速に進んでいます。業務効率化を目的として、あらゆる書類を電子化する動きが加速してきました。これは民間に限らず、行政や地方自治体においても同様です。2020年12月に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」では「自治体デジタルトランスフォーメーション(DX)推進計画」が策定されました。例えば、岡山県では2022年4月1日から岡山県が作成する公文書の「契印」を廃止しています。また、事務作業を合理化する目的で、法令上必要なものや、相手方の権利義務に直接影響するもの、各種証明書等、必要性が高いと考えられる文書を除いては、原則として公印を押さないことを決めています。こうした背景のもとで、行政手続きのオンライン化や押印の電子化・省略化は、今後さらに進んでいくものと推測できます。 【参考】自治体におけるDX推進の意義 総務省HP

契印は省略しても良い?契印を忘れてしまった場合の対処方法

契印の省略化が進んでいくなか、そもそも契印や割印は必要なのでしょうか。結論から説明すると、契印は法的に不要です。 契約は、その内容を示して締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立します。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などは必要はありません(民法第522条)。つまり、契約の成立には押印がなくても双方の意思表示によって成り立つことから、契印や割印は必須ではありません。

また、契印を忘れた場合の対処方法については、基本的に契印は不要なので問題ありません。特に、取引先との信頼関係があれば対応は不要です。しかし、相手側に悪意がある場合は、改ざんされてしまうリスクがありますが、自社にも契約書の原本または副本があることによって、相手方が改ざんをしてもその事実を指摘することができます。

【参考】民法第522条

電子契約でスムーズな契約プロセスを実現

契約書が増えてくると、毎回契印や製本をするのは面倒なものです。そこで活用したいのが、「電子署名サービス」です。世界180カ国以上で利用されている「Docusign eSignature(ドキュサインの電子署名)」を使えば、契約書の準備から送付、署名捺印、保管まで、すべてオンライン上で完結するので、契約締結までの時間を短縮し、業務効率化やコスト削減が期待できます。ドキュサインでは、30日間いつでも利用可能な無料トライアルをご用意しています。ぜひこの機会に「Docusign eSignature(ドキュサインの電子署名)」をお試しください。

関連記事

契約の基礎知識2025年3月6日公開済み

契約の基礎知識2025年3月6日公開済み 契約の基礎知識2024年12月27日公開済み

契約の基礎知識2024年12月27日公開済みDXによる攻めの契約管理実践編(3)契約管理段階のDX

契約の基礎知識2024年12月7日公開済み

契約の基礎知識2024年12月7日公開済みDXによる攻めの契約管理実践編(2)契約締結段階のDX

契約書に「割印」は必要?割印の効力と正しい押し方とは

DXによる攻めの契約管理実践編(3)契約管理段階のDX