サーキュラーエコノミーとは?日本政府の取り組みや企業事例とともにわかりやすく解説

「サーキュラーエコノミー(Circular Economy)」とは、限りがある資源を有効活用する新しい経済・社会の仕組みです。近年世界的に広まっており、深刻化する環境問題の解決策の一つとして大きな注目を浴びています。本記事では、日本政府の取り組みや企業事例とともにサーキュラーエコノミーについてわかりやすく解説します。

「サーキュラーエコノミー(Circular Economy)」は、限りがある資源を有効活用する新しい経済・社会の仕組みです。近年世界的に広まっており、海洋汚染や気候変動といった環境問題の解決策の一つとして大きな注目を浴びています。

サーキュラーエコノミーとは

サーキュラーエコノミーとは廃棄物が出ない経済・社会の仕組みのことで、経済産業省は「循環経済」と訳したうえで、「あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を図る経済」と定義づけています(※1)(※2)。現時点では統一された定義はなく、100以上の定義が存在しています(※3)。

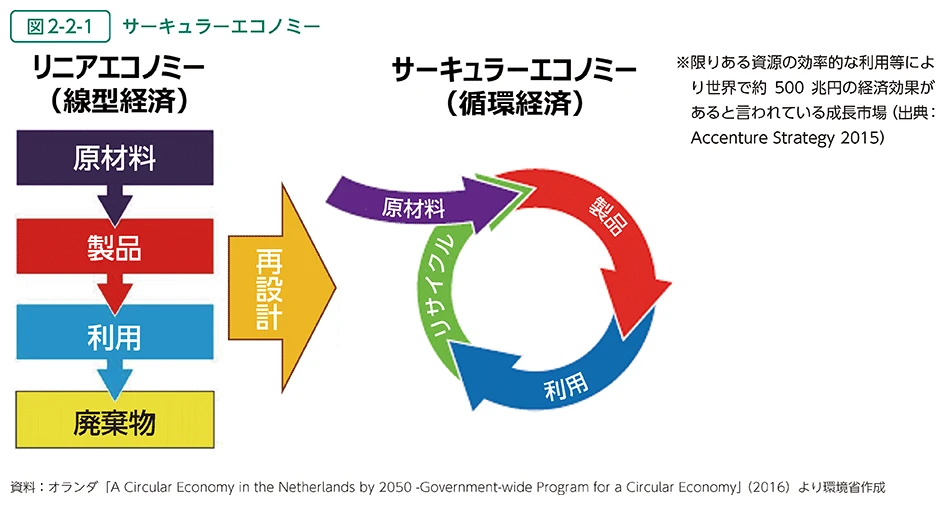

図1のように、「サーキュラーエコノミー」は、「リニアエコノミー(Linear Economy:直線型経済)」のような「取って、作って、使って、捨てる」流れではなく、「取って、作って、使って、また生かす」サーキュラー(循環型)な流れになります。

サーキュラーエコノミーの三原則

英国を拠点にサーキュラーエコノミーを推進している「エレン・マッカーサー財団」が提唱している「サーキュラーエコノミーの三原則」は、サーキュラーエコノミーを理解するためのカギとなる考え方です (※4)。

【サーキュラーエコノミーの三原則】

Eliminate waste and pollution(廃棄や汚染を出さない)

Circulate products and materials(製品と素材を循環させる)

Regenerate nature(自然を再生させる)

ポイントとなるのは「廃棄や汚染を出さない」という点です。サーキュラーエコノミーを意識した製品や仕組みを作る際は、デザイン段階から廃棄物が出ない形を目指さなければなりません。

サーキュラーエコノミーが注目される理由は?

サーキュラーエコノミーが注目される理由は大きく2つあります。

1つ目は海洋プラスチックごみなどによる海洋汚染や、気候変動などの環境問題に対する危機意識が高まったからです。これにより「廃棄物削減、温室効果ガス対策として、製品やサービスのあり方を変える必要がある」という考え方が広まりました。

2つ目は、資源の枯渇により製品を作る際の原材料が減少する恐れが強まっていることが背景にあります。「このままではビジネスが立ち行かなくなる可能性がある」と気づいた企業を中心に、資源が循環する形のビジネスモデルを追求する動きが活発になっていきました。

世界のサーキュラーエコノミーのうねり

2015年に欧州連合(EU)の欧州委員会(EC)が経済戦略の中で、サーキュラーエコノミーへの方向性を示した行動計画を発表しました。これを受けて欧州各国の政府が、こぞってサーキュラーエコノミーを取り入れた戦略を打ち出しています(※5)。その後、サーキュラーエコノミーは欧州だけでなく、日本を含む世界各国の行政や企業の施策にも取り入れられるようになりました。

2015年に総合コンサルティング企業アクセンチュアは「サーキュラーエコノミーは2030年までに4.5兆ドルの経済成長をもたらす可能性がある」との調査結果を発表しました(※6)。経済効果の高さも、サーキュラーエコノミーを広める後押しとなっています。

日本政府によるサーキュラーエコノミーの取り組み

経済産業省では、2018年から循環経済ビジョン研究会において国内外の資源循環の現状と課題についての調査・分析が実施されました。同研究会は、2020年にその成果を「循環経済ビジョン 2020」にまとめて発表し、以下の3つの観点から日本のサーキュラーエコノミー関連政策の方向性を提示しています(※7)。

循環性の高いビジネスモデルへの転換

市場・社会からの適正な評価の獲得

レジリエントな循環システムの早期構築

環境省もサーキュラーエコノミーに注目しており『令和5年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書』で、サーキュラーエコノミー移行への道筋や施策の方向性、具体例を挙げています(※8)。

企業のサーキュラーエコノミー事例

企業の事例としては、オランダに拠点を置くグローバル企業フィリップスが先進的な取り組みで評価を受けています。同社は以下のサーキュラーエコノミー目標を掲げています(※9)。

売上の25%を循環型に貢献する製品・サービス・ソリューションにする

すべての新製品をエコデザイン要件に沿って設計する

事業所で循環型の実践をさらに定着させ、廃棄物埋め立てゼロを継続する

すべての業務用医療機器の下取りを提供し、責任ある使用済み製品管理を行うことで、ループを閉じる

米国のスタートアップ企業テラサイクルも、画期的なサービスを行っています。同社は再利用可能な容器のみを使った「Loop」という食材・日用品の宅配サービスを提供しています。200社以上の消費財メーカー、12社以上の大手小売業と提携しており、利用者はこれまで使っていた商品を使い続けながら循環型の仕組みに参加できます (※10)。

日本国内では、古本としての値段がつかない本を寄付や古紙リサイクルに回す仕組みを作ることで古本の廃棄を防いでいるバリューブックスのプロジェクト(※11)や、回収したユニクロの服から再びユニクロの服を作ることで廃棄物を出さないようにするファーストリテイリングの取り組み「RE.UNIQLO」などがあります(※12)。

デジタル技術でサーキュラーエコノミーを推進

オンラインプラットフォームやクラウドコンピューティング、ビッグデータ、AI、IoTなど、デジタル技術はサーキュラーエコノミーの推進において重要な役割を果たしています。

例えば、「作る」段階においては、オンラインで受発注してオンデマンド生産をしたり、AIで需給予測をすることで、過剰生産を防止して廃棄物を出さない仕組みを目指せます。また、「使う」段階では、製品そのものを販売するのではなく、製品の“サービス(機能)”を顧客・消費者に提供する「製品のサービス化(Product as a Service:PaaS)」と呼ばれるビジネスモデルが考えられます。PaaSモデルでは、需要と供給のマッチングや顧客情報の管理などでデジタル技術が役立ちます。さらに、IoTで収集した利用状況や製品状態などのデータを分析して、適切なタイミングでメンテナンスを行って製品寿命を延ばしたり、役目を終えた後も廃棄せずに再資源化する流れを作ることができます。

デジタル技術は、製品そのものを作らず流通させない「脱物質化」を実現することも可能です。具体的には、動画や音楽などのオンライン配信、チケットレス、電子契約などです。電子署名技術を活用した電子契約は、オンラインで完結するので従来の紙を利用した契約よりも利便性が高く、廃棄物を出さないサーキュラーエコノミーの仕組みづくりに貢献できます。

サーキュラーエコノミーの今後

廃棄物を出さず、自然に還る仕組みを作り出すサーキュラーエコノミーは、資源が枯渇している地球沸騰化時代の解決策の1つとして大きな可能性を秘めています。ヨーロッパから始まり世界中に広まっているサーキュラーエコノミーへの関心は今後も高まり続け、実践例が増えていくでしょう。

出典: ※1 エコネットワークス「【簡単キーワード解説】ゴミ箱が消える!?サーキュラーエコノミーっていったい何?」 ※2 経済産業省「循環経済ビジョン2020(概要)」 ※3 IDEAS FOR GOOD「サーキュラーエコノミー(循環経済/循環型経済)とは・意味」 ※4 エレン・マッカーサー財団「What is a circular economy?」(英語) ※5 経済産業省 循環経済ビジョン研究会「第5回 欧州のサーキュラー・エコノミー政策について 2019年1月25日(資料4-1)」 ※6 アクセンチュア「The Circular Economy Could Unlock $4.5 trillion of Economic Growth, Finds New Book by Accenture」(英語) ※7 経済産業省 ニュースリリース「『循環経済ビジョン2020』を取りまとめました」 ※8 環境省「令和5年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 ※9 Circular Economy Hub「オランダ・フィリップスに学ぶ。サーキュラーな事業転換を成功させる社内変革の3つの鍵」 ※10 Loop公式サイト ※11 Circular Yokohama 「『値段がつかない古本』はどこへいくのか。バリューブックスが描く、循環の物語」 ※12 BUSINESS INSIDER 「ダイキン、ミツカン、ブリヂストン…日本のサーキュラーエコノミー先進企業11社」

関連記事

ビジネストレンド2025年2月11日更新済み

ビジネストレンド2025年2月11日更新済み ビジネストレンド2024年12月31日公開済み

ビジネストレンド2024年12月31日公開済み労働者派遣法とは?これまでの改正の変遷と現在

- ビジネストレンド2024年12月30日公開済み

ISMAP(イスマップ)とは?制定された背景や管理基準をわかりやすく解説

電子署名法の概要と押さえておくべきポイントをわかりやすく解説

労働者派遣法とは?これまでの改正の変遷と現在